�@�@�@�@�@

�@���ю��̊T�v�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �쉀�R�@���@�� ��

�E�R���G�@�쉀�R(��傤����)

�E�@�h�G�@�^���@�������h

�E�{���G�@�q�������n����F

�E�n���N�G(�`)�a��5�N(712�N)

�E�J��;�@(�`)�m�E��d(���傤��)

�E������;�@�\��ʊω���F����(����)�A

�@�@�@�@�@�@�@ �Α��n����F���� etc

|

�@�`���ł͘a��5�N(712�N)�ɑ��������y��

(���݂̒k�R�_��)�̕ʉ@�Ƃ��ē���������

���q�E��d(���傤��)���n�������Ƃ����B

�@���ю��̋ߐ��܂ł̗��j�͕s���̕���������

��,�]�ˎ���ɂ͐������S(���傤��傤����)

���O�֎R�������̕ՏƉ@���ڂ��čċ������Ƃ����B

�@�]�˒����ɂ͕��t����(�Ԃキ�Ă�����)�ɂ�茻�݂̖{���E�q�������n����F����

���u���ꂽ�B

�����̐_�������߂̍ۂ�,�O�֖��_(��_�_��)�_�{���̑��֎�

(���������, �����݂�ł�)�{���̏\��ʊω��������ю��Ɉڂ��ꂽ�B

�@<�Q�l����>�@ Wikipedia�G�u���ю��v

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�A �p���t���b�g�G�u�쉀�R ���ю��v

�@�@�n�������̉����͏Ď��B

�@����,�����ɂ͎R��,���ʂɖ{��,���̍���Ɋω���������B

|

�@

�@JR����w����R�~���j�e�B�o�X�ɏ��, 8�����Ńo�X��u���ю��O�v�ɒ����܂����B

�o�X�₩��R�ۂ�]�ނƂ���炵�������������܂��B

�@�o�X��O�́u���ю��v�̊Ŕɏ]����, �����ȏW���̂���⓹�������, 5�����Ő��ю��ɒ���

�܂����B

�����, �܂�ŏ�ǂ̂悤�ȐΊ_�̏�̍���ɘȂ�ł��܂��B

�@�����ȎR��ł��B

�R��̉E��ɂ́u��E�O���v�ƍ��܂ꂽ�Δ肪�}���Ă���܂��B

���́u��E�O���v�Ƃ�, ���Ȃ鋫���Ƒ��E�Ƃ��鋫�E���Ӗ����܂��B

�َ�, �s��҂ł��������Ȃ�����Ă��炢�܂��B

�@�R���������Ə����Ȓ������őΖʂɖ{��������܂��B

�����̎R���ł���u�쉀�R�v�̝G�z�������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N����Ƒ��ʂł����ɂȂ�܂�(�ȉ����l)

���ю��@�{�� |

|

�u�쉀�R�v�̝G�z |

|

�@�q�ϗ�400�~���Ė{���ɓ���܂����B

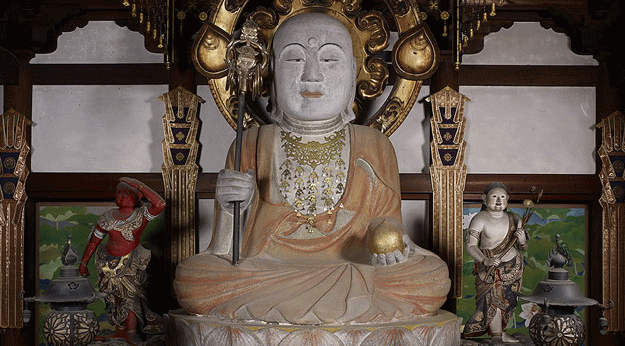

�����ɖ{���̑傫�ȐΑ��̒n����F���������u����Ă��܂��B

�{���̘e���Ƃ��č��E��,�u���P���q�v�Ɓu�������q�v�̃R���r���B

�n����F����(�q�������n������)�@<���ю���HP���]��> |

�@�����낢(����)��h�����悤�Ȕ����傫�Ȃ���ł��ˁB

���܂�̑傫���ɂт����肵�܂����B

���Y�Ǝq�����̂��n������Ƃ��Đl�X�ɐe���܂�Ă����Ƃ̂��Ƃł��B

�@���̒n����F�̉E�ׂɂ�,�~�q������܂��B

����20�N,�č��l�E�A�|�l�X�g�E�t�F�m���T�Ɖ��q�V�S�����F�R���Ē����ɖK��,�{���E�\���

�ω��������Č��܂����Ƃ����B

���̐~�q��, ���̌�,�t�F�m���T���ω�����̂��߂Ɋ�i���ꂽ���̂������ł��B

�~�q�ɂ͎ԗւƃ��|�����t�����,�L���̍ۂ̔�펝���o���̍H�v������Ă��܂��B

���݂�, �S�،��z�̊ω���(��ߓa)�ŕۑ�����Ă��܂��B

�@�{������L���`���ɊO�֏o��Ɗω����ւȂ���K�i�̓n��L��������܂��B

�K�i���オ���������E��Ɋω���������܂����B

�ω����ւ̓n��L�� |

|

�ω���(��ߓa) |

|

�@���悢��, ����E�\��ʊω���F�����ɂ��ڂɂ�����܂��B

�g�̏�̑傫���ω������, �K���X�P�|�X�Ɏ���Ē������Ă��܂����B

���グ�Ȃ���, ��������q�ςł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���c�N����Ƒ��ʂł����ɂȂ�܂�

�@�E�V������(8���I)

�@�E����; 209.1 cm

�@�E���w; 260.6 cm

�@�@�@�@ (����,�ޗǍ���������

�@�@�@�@�@�Ɋ����)

�@�E����@ 77.8 cm

�@�E�ؐS������

�@�@��܂��Ȗؒ����̌��^�����A����

�@�@ ���^�Ɏ��Ɩ؛���(���������邵)��

�@�@�グ�čו����`���A��������������

�@�@�Z�@�B

�@�ϐ��̂Ƃꂽ��, �L���Ȋ痧��, �ʊ��̂���㔼�g, �������Z�߂�����Ȏw��B

�~���̃��B�[�i�X�Ɣ�r����鏊�Ȃł��傤���B

��������E���ɗ������(���傤�͂�), 2�i�ƂȂ��Ă���V��(�Ă��)�B

�D���ł��ˁB

�@�w��≡��͏����I�ł���, ���ʂ��璭�߂��\��͒j���I�ł��B

�������������悤�ɐَ҂Ɏ����𓊂������܂��B

�@�\��ʊω������, ����������Ɋ�������ċ~�����{���Ƃ����B

��, �ω��������Ă����Ƃ����������v��,�a���瓦��, ���Y,�ߕ�,���H�͖�������,�Q����

�M�a�ɖ`���ꂸ, �l���瓁���ŊQ���ꂸ, ����Γ���Ȃ�, ��Ƃ̎��𐋂��Ȃ�,etc �Ƃ̂��ƁB

�����̌������{���Ă��炦���, �َ҂��S����B�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��ˁB

�Ɖ]�����Ƃ�, �P�Ȃ�Ô��p�ӏ܂����łȂ�, �����ƍ����ɔM�����߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��������

����B

�����B

�t�H�g�G�@2013�N4��17��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  TOP�y�|�W�֖߂� TOP�y�|�W�֖߂�

|

|