高山寺の概要は以下のようなものです。

栂尾山 高山寺

・山号;

・宗派; 真言宗系単立

・寺格; 遺跡(ゆいせぎ)本山

・本尊; 釈迦如来

・創建年;①伝 774年(宝亀5年)

②1,206年(建永元年)

・開基; ①(伝) 光仁天皇(勅願)

②明恵

・文化財; 石水院、

鳥獣人物戯画ほか(国宝)

乾漆薬師如来坐像ほか

(重文)

世界遺産

|

今の高山寺の地には、奈良時代から「度賀尾

寺」「都賀尾坊」などと称される寺院があり、

774年(宝亀5年)、光仁天皇の勅願で建立され

たとの伝えもあるが、当時の実態は明らかで

ない。

平安時代には、近隣の神護寺の別院とされ、

神護寺十無尽院(じゅうむじんいん)と称され

ていた。

高山寺の中興の祖であり、実質的な開基と

されるのは、鎌倉時代の華厳宗の僧、明恵(みょ

うえ)である。

1,206年(建永元年),明恵上人が後鳥羽上皇から栂尾の地を賜り,名を高山寺に

改めて再興した。

高山寺は中世以降、たびたびの戦乱や火災で焼失し、鎌倉時代の建物は石水院を

残すのみとなっている。

--以上,Wikipedia;「高山寺」から抜粋--

高山寺のかっての伽藍は,大門、金堂、三重塔、阿弥陀堂、羅漢堂、鐘楼、経蔵、

鎮守社などがあったことが知られるが、このうち、当時「経蔵」と呼ばれた建物が

「石水院」として現存するほかは、ことごとく失われている。

石水院から開山堂に至る道の両側に残る石垣は、かつての諸堂や塔頭を偲ばせて

いる。

参考; ①Wikipedia; 「高山寺」

高山寺ホ-ムペ-ジ;http://www.kosanji.com/ 高山寺ホ-ムペ-ジ;http://www.kosanji.com/

|

高雄山 神護寺で紅葉狩り後,バス停で地元の人と思しき老婆に高山寺までの時間を尋ねた

ところ徒歩10分とのことでした。

と云うことで,山村を走る周山街道(国道162号)を北上。

この辺りは北山杉の里なのか,山の斜面には杉林が見えます。

清滝川に架かる白雲橋を渡ってしばらくすると左手に「高山寺表参道」の寺標が見えます。

参道の途中に入山料を徴収する小屋があり,境内に入ります。

境内は杉や檜(ヒノキ)のような背の高い巨木が林立する欝蒼とした静寂な森の中にあります。

なんだか,紅葉狩りと言うよりは森林浴をしているようです。

高山寺境内の表参道 |

このお寺には,山門は無いようです。

参道の石段を上がると,正面のうら寂しい高台に金堂が佇んでいます。

どこにでもある村のお堂のようで,世界遺産のお寺の金堂とは意外でした。

|

|

金 堂

・現在の金堂は江戸時代の1,634年

(寛永11年)に御室仁和寺から移築

されたもの。

・本尊は釈如来像。

・一重入母屋造、銅板葺。

←画像をクリックすると大画面でご覧になれます |

苔蒸した参道を進むと,左手の高台に明恵上人(みょうえしょうにん)の「御廟」です。

少し進むと紅葉の色が見えてきました。

そこに,開山堂がありました。

高山寺に来て初めて紅葉にお目にかかります。

|

|

開 山 堂

・明恵上人晩年の頃の草庵禅堂院があった跡と

伝えられており、堂内には「明恵上人坐像」が

安置されているとのことです。

・江戸時代に再建された。

←画像をクリックすると大画面でご覧になれます |

画像をクリックすると大画面でご覧になれます

参道を挟み開山堂と反対側の小高い丘に「日本最古の茶園」と刻まれた石柱が立って

いました。

上がって見ると,竹柵に囲まれた「茶畑」がありました。

|

|

日本最古の茶園

・鎌倉時代初期に臨済宗の開祖栄西が、

当時の中国の南宋において種を得て、

帰国後に明恵に贈ったものと伝える。

・明恵はこれを初めは栂尾山に植え、

その後宇治その他の土地に広まったと

いう。

←画像をクリックすると大画面でご覧になれます |

|

|

更にすぐ先に石水院(国宝)があります。

外観は住宅風だが、本来は経蔵として造られた建物らしい。

|

|

石 水 院

・鎌倉時代の建築。

・入母屋造、杮(こけら)葺き。

・明恵上人が後鳥羽上皇から下賜された学問所

を住居としていたと伝えられている。

←画像をクリックすると大画面でご覧になれます

|

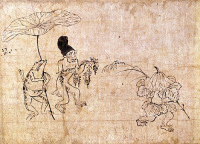

石水院では,国宝・紙本墨画鳥獣人物戯画のレプリカが展示されてます。

これも高校の日本史に載っていたものでとても親しみがあります。

代表的な人物戯画を三つ程,アップしておきます。

画像をクリックすると大画面でご覧になれます

僧侶の上に葉っぱの傘を掲げる蛙 |

|

相撲をとる動物たち |

|

泥棒の猿を追いかける兎と蛙たち |

← ↑

出典;Wikipedia; 鳥獣人物戯画 |

紙本墨画鳥獣人物戯画

鳥獣人物戯画とは,猿,兎,蛙などの動物を擬人化して描かれた絵巻物で,日本最古の

漫画と言われています。 甲,乙,丙,丁の4巻からなり,全て墨画で彩色は無い。

普通の絵巻物と異なり詞(ことば)は無く絵のみで構成されている。

制作年代は甲,乙巻が平安期,丙,丁巻が鎌倉時代と推定されている。

現在は,甲,丙巻が東京国立博物館に,乙,丁巻が京都国立博物館に寄託保存されている。

|

高山寺の境内には,広葉樹が少ないのか,それとも紅葉狩りに来るのが早過ぎたのかわかりませ

んが,紅葉はそれ程でもなかったです。

表参道から再び周山街道へ出て,三尾の紅葉の名所の槙尾山 西明寺へ向かいました。

Picture Pilgrimage to old temples / 「槙尾山 西明寺へ紅葉狩り」 Pilgrimage to old temples / 「槙尾山 西明寺へ紅葉狩り」

TOPペ-ジへ戻る TOPペ-ジへ戻る

|

|