�@ �@�@�@

�@�@�@1)�q�@�ρ@���G2011.04.11(��)

�@�@�@2)���@�݁@�n�G ���s�s���R�捂�䎛���͌���526�Ԓn

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(JR���s�w���s�o�X���R����o�X�≺�ԁE���֓k��5��)

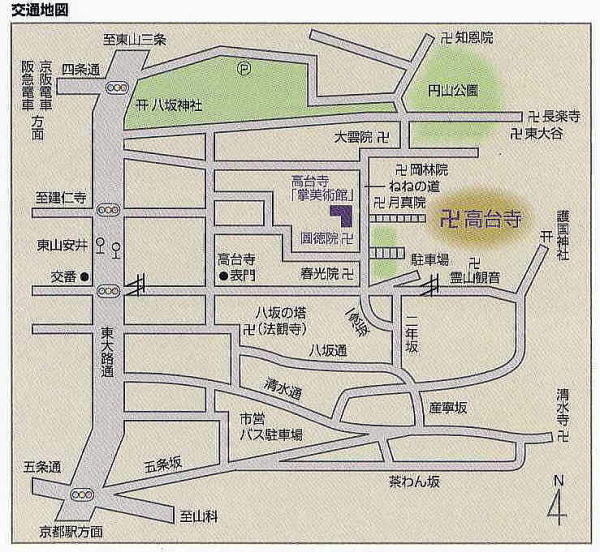

���䎛�ւ̌�ʒn�}

���p���t���b�g�u���䎛�v��聄

|

�@�@�@3)�V�@�@�@��G �ԓ܂�A18��

�@�@ Diary / No.355�|2011.04.12 /�u���s�E���R�Ŗ��J�̍������ł�v Diary / No.355�|2011.04.12 /�u���s�E���R�Ŗ��J�̍������ł�v

|

�@���䎛�̊T�v�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h��R ���䎛

�E�R���G�@�@ �h��R

�E�������G�@�h��R�@��������T��

�E�@�h�G�@�ՍϏ@���m���h

�E�{���G�@�߉ޔ@��

�E�n���N�G�@1,606�N(�c��11�N)

�E�J��G�@����@(�k����)

�@�@�@�@(�L�b�G�g�����E�˂�)

�E�ʏ́G�@���G�̎�

�E�������G �쉮,�J�R��,�ό���

�@�@�@�@�@���{���F�L�b�G�g��,

�@�@�@�@�@�L�b�G�g�����ق�(�d�v������)

|

�@�c��3 �N(1,598�N)�L�b�G�g�a�f��C�G�g�̐���

�ł���k�����i�˂ˁA�o�ƌ�͍���@�Ό���j���G�g

�̕������߂̎��@�̌����肵�C���̌���

�ҁE����ƍN�̎���������������Čc��11�N

(1,606�N)�ɊJ�R���ꂽ�B

�����͑����@�̎��@�ł������B

�@���i���N7���i1,624�N),���䎛�͗ՍϏ@���@��

���錚�m���̎O�]�Љv�𒆋��J�R�ɏ��فB

���̎��A���䎛�͑����@����ՍϏ@�ɉ��@���Ă���B

�@���̌�A�ߐ���������ߑ�Ɏ��鐔�x�̉Ђŕ��a�A����Ȃǂ��Ď��B

�n�����̌������Ō������Ă���̂́A�O�]�Љv���J��J�R���A�G�g�Ɩk�������J��

�쉮�i�����܂�j�A�����̎P���Ǝ��J��,�\��C�ό���Ȃǂł���B

�|�|�ȏ�CWikipedia ���甲���B�|�|

�@

|

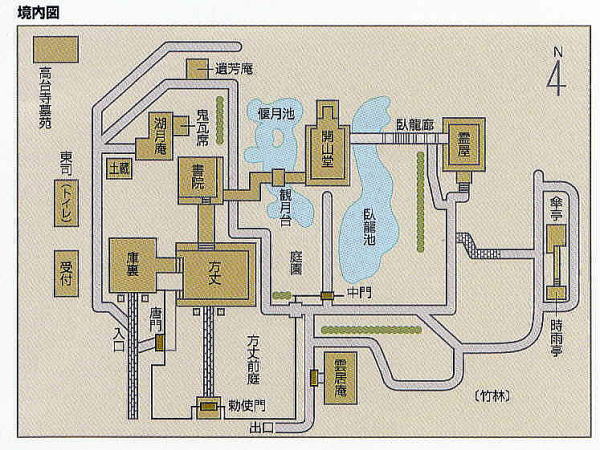

���䎛�̉����z�u

<�p���t���b�g�u���䎛�v���>

|

�@�@ �@ �@�@�Q�l�G �@Wikipedia�G�u���䎛�v

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�A�p���t���b�g; �u���䎛 �R�� �h��R�v

�@�@�@�@ ���䎛�z�|���y�|�W�Ghttp://www.kodaiji.com/ ���䎛�z�|���y�|�W�Ghttp://www.kodaiji.com/

|

�@

�@�˂˂̓����璷���ɂ₩�ȐΏ�̑䏊�������ė���ƍ��ɒ����܂��B

����́C�����̏�����̂悤�Ȃ��̂ł��B

�Ώ�̑䏊��ƍ��䎛�̍�� |

�@����������ƍ���ɑT�����L�̌ɗ�������܂��B

���̉������̔q�ό����狫���֓���܂����B

���䎛�E�ɗ� |

�@�q�Ϗ��H�ɏ]���Đi�ނƕ���,���@�̔w��ɓc�ɉ����̈�F���ƌ�������������܂��B

�Lj�t�ɐ݂���ꂽ�~��������ł��l�B

���䎛�E��F��(�����ł�) |

�@�����ĕ���̓����ɓ���܂����B

�吳���N(1912�N)�̍Č��B�n�������̕���͕��\�̖�(��1)��ɕ�����̌������ڒz����

���̂����������ł��B

�O��Ɍ͎R�����L����}����������J�ł����B

�@(��1 )���\���N(1,592�N)�C�L�b�G�g�����̐�����ړI�ɗ������N�ɏo�������N���푈�B

�@�@�@�@��16 ���̌R�����R�ɏ㗤�������̍����܂Ői�o�������A���̉��R�A���N���R�̍U���▯�O�I�N�Ȃǂɂ����

�@ �@�@ �ƂȂ藂�N(1,593�N)���B

���䎛�E����O��C���g��Ɩ��J�̎}����� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N����Ƒ��ʂł����ɂȂ�܂�

|

|

|

|

|

|

| ���䎛�E����O��̖��J�̎}����� |

�@������o�ĎQ��������ƒ뉀���L����J�R������]�ł��܂��B

���@�ƊJ�R�������ԉ����t���̘L���̓r���Ɋό��䂪�����܂��B

��������k�����͖S���G�g�����̂тȂ��猎�߂��Ƃ����B

�O�畘�̎l�{���̌����ŁC�O���ɓ��j�������������������Ă��܂��B

���䎛�E�ό���ƊJ�R�� |

����(�d�֖�)��������Ɛ���(���@�̓���)�ɊJ�R��,�E��͉痴�r(����イ��)�ł��B

���䎛�E����(�d�֖�) |

�@�J�R����,�c��10 �N�i1605 �N�j���z�̓��ꉮ���E�{�������̑T�@�l�̕����B

�����A�k�����̎��������������̂ŁA���̌�A�����J�R�̎O�]�Љv�̖ؑ����J�铰�ƂȂ��Ă���B

�@�����͒������ɎO�]�Љv���A�������ĉE�ɖk�����̌Z�̖؉��ƒ�Ƃ��̍ȁE�_�Ɖ@�̑��A����

���䎛�̕����ɐs�͂����x�����̖ؑ������u���Ă���B

���̓��̓V��́A�G�g�̌���M�̓V��ƁA�k�����̌䏊�Ԃ̓V���p�������̂Ƃ̂��Ƃł��B

�J�R���̐��� |

|

�@(��)�J�R���Ɖ痴�r

�@(��)�痴�L

�@�@�@�J�R���́C�����t���̊K�i�ŗ쉮

�@�@�@ (�����܂�)�ƌ���Ă��܂��B

�@�@���̔w�Ɏ��Ă���Ƃ��납��痴�L

�@�@ �@�Ɩ��t�����Ă��܂��B

|

�@�쉮(�����܂�)�́C�c��10�N(1605 �N)�J�R���̓����̈�i�����Ȃ����~�n�Ɍ����A��`��

�w�畘���̓��ł��B

�k�����̕揊�ŁA�G�g�Ɩk���������J�肵�Ă���B

�~�q�����E�ɂ͏G�g�Ɩk�����̖ؑ������u���Ă���܂��B

���䎛�E�쉮(�����܂�) |

�@�쉮���o�ċ��������̏������u�ɏオ��Ɓu�P���v�ƌ�������������܂��B

�����E�P�� |

�P���̓����̓V��ł� |

�@�@�����邩��ڒz�������̂Ƃ���A�痘�x�̍�ŏG�g�D�݂̒����Ɠ`�����Ă���B

�@��`���������̑f�p�Ȍ����ŁA�����̓V�䂪�|�ŕ��ˏ�ɑg�܂�A���̌`�����P��

�@���Ă��鏊����P���̖�������܂��B |

�@�@�P���̓�ׂɂ͎��J��(�d��)�ƌ�����K���Ă̒���������܂������C�C���H�����ł����B

�P�����l�����邩��̈ڒz�Ƃ���A�痘�x�̍�ŏG�g�D�݂Ɠ`������B

�@�|�т̍ד���ʂ�q�Ϗo������o��ƒ��g�傪����܂��B

���䎛�E���g�� |

�@�吳���N(1912 �N)�ɕ���ƂƂ��ɍČ����ꂽ���̂�,����̓쐳�ʂɂ���܂��B

�䏊��̓쑤�ɏ��O������܂��B

���䎛�E���O(������2010�N�ɐV�����t���ւ���ꂽ) |

�@�d���̞���(����;2 m, ���a; 1.1 m, �d��; 2 ton, 1,606 �N����, �؉��ƒ�̊�i�Ƃ����)

�́C�V�����̂��ߖ�400 �U��ɐV����(�ʐ^)�����ɕt���ւ���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B

�@���䎛�̔q�ς��I���đ䏊�������C�u�˂˂̓��v�̌������ɂ��隢���@��q�ς��܂����B

���䎛�̓����̈�ŁC�G�g�̐����E�k����(�˂ˁC����@)���ӔN���߂��������Ƃ��Ēm����

���܂��B

�؉��Ƃ̕�Ƃ��ĊJ���ꂽ���̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�ɂ���

�E�@�h�G�@�ՍϏ@���m���h

�E�{���G�@�߉ޔ@��

�E�n���N�G�@1,605�N(�c��10�N)

�E�J��G�@�O�]�a��

�E�������G �뉀(���̖���)

�@�@�@�@�@���J�쓙����u�~�̊G�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�d�v������)

|

�@����@�̉��ɓ�����؉����[���A������̉���

�a������̓@�Ɉڂ��Ď��Ƃ����̂Ɏn�܂�B

�����̚����@�͗��[�̖@������Ƃ�ꂽ���̂�

����B�Ȃ��A���̎��Ɉ��u����Ă���O�ʑ单�V��

�G�g�̔O�����Ƃ����B

�@������C����C����C�����C�k���@�C�k��C��납��Ȃ�B

�@

�@ �@�Q�l�G �@Wikipedia�G�u�����@�v

�@�@�@�@�@�@ �@�A�p���t���b�g�G�u�����@�v�@

|

�@�������������ƑO���ɓ��傪����Ώ�ŕ���ւƑ����Ă��܂��B

�����@�E������ |

�����@�E���� |

�@(��)������G�ߐ����喼�̕��Ɖ��~��Ƃ��Ĕ��������`���B

�@�@�@���喼�́A�����̉��~�̎��͂ɁA�Ɛb�Ȃǂ̂��߂̒��������ďZ�܂킹�Ă������A���̈ꕔ�ɖ���J���āA

�@�@�@��Ƃ�������������̎n�܂�ł���B

�G�g���D�݂̎萅�� |

�����@�E���� |

�@����ɂ͒��J�쓙����̉��G�u�~�̊G�v(�����C�d��)������܂����C�˖���U�炵�������ɕ`��

�ꂽ���G�Ŕ��ɒ����������ł��B

�������Z�E�̗��璆�ɏ���ɕ`���Ă��܂����Ƃ����G�s�\�|�h�������i�������ł��B

���͑哿�������O���@�̕���������Ă���36 �ʂ̓�32 �ʂ��C�p���ʎ߂ɂ���Ă����Ɉڂ���

���̂ł���B

�ܘ_�C���J����Ă������͕̂ۑ������l�����Ă��̐����ȕ����ł����B

�߂ނȂ��ł��l�B

�@����̑O�낪���ł��B

�����@�E���͎̌R�� |

�@���䂩��n��L����i�ނƖk���@������C���̑O�낪�k��ł��B

�����@�E�k���@ |

�@�k��͂��Ƃ��ƕ�����k�������ό�a�̑O����ڂ������̂ŁC�����̌��^���قڂ��̂܂܂�

���߂铍�R����̑�\�I�뉀�̂ЂƂł��B

�����@�E�k�� |

�@�����Ō�ɏ��x���B������������r���V���͎̌R���ł��B

���̒뉀�́C�����̂悤�ɑ�R�̐��z�u���ꉽ�ƂȂ������Ȋ��������܂��ˁB

�����ɂ��ƁC�����̐́C�G�g�����喼�ɖ����Ċe�n����W�߂����Ƃ̂��Ƃł��B

�@�Ō�ɋ߂��̍��䎛�u�����p�فv�ɓ���܂����B

�����́C���䎛�Ɗ֘A�e���@�Ɏ�������Ă������i�𒆐S�ɍ���@�䂩��̕i�X��W�����J

����{�݂ł����B

�����̏d�v�������̎��G�̒��x�i���W������Ă��܂����B

�@���̌�C�܂����Ԃ�����܂����̂ʼn~�R��������m���@������č������\���Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ TOP�y�|�W�֖߂� TOP�y�|�W�֖߂�

|

|